【東京農業大学】SDGsや地方創生とも強く結びつく 時代の最先端学問「農学」の学びとは?

東京農業大学が展開する文理融合で分野横断的な教育がいま求められる理由

社会問題が山積するこの時代に、文理融合で課題解決に立ち向かう学問が注目されている。

東京農業大学が展開する「農学」は、食や環境、エネルギー、医療、地方創生など、まさに今の時代に必要とされる学際的な領域を幅広くカバーする学問だ。

農学から始まるバリエーション豊かな教育内容について、上岡美保副学長に話を伺った。

聞き手・構成 河村卓朗(SINRO!編集長)

「農学」を起点にすれば

必ず学びたいことが見つかる

ー幅広い学問領域をカバーする「農学」という学びの魅力についてお聞かせください。

高校生の皆さんの中には、自分が何に向いていて、将来どんな仕事をすればいいかわからないという人も多いと思います。得意科目や興味のある分野はあるけれど、どんな学問を学べば将来の可能性が広がるのかがまだわからないと。

そうした方にこそ、ぜひ農学の扉を開いてみてほしいんです。農学は農業の学びだけだと思われがちですが、それを取り巻く環境やエネルギーの課題、米不足とも関連する食料安全保障の問題や地方創生など、私たちの生活に関わるすべてが関係する学問です。

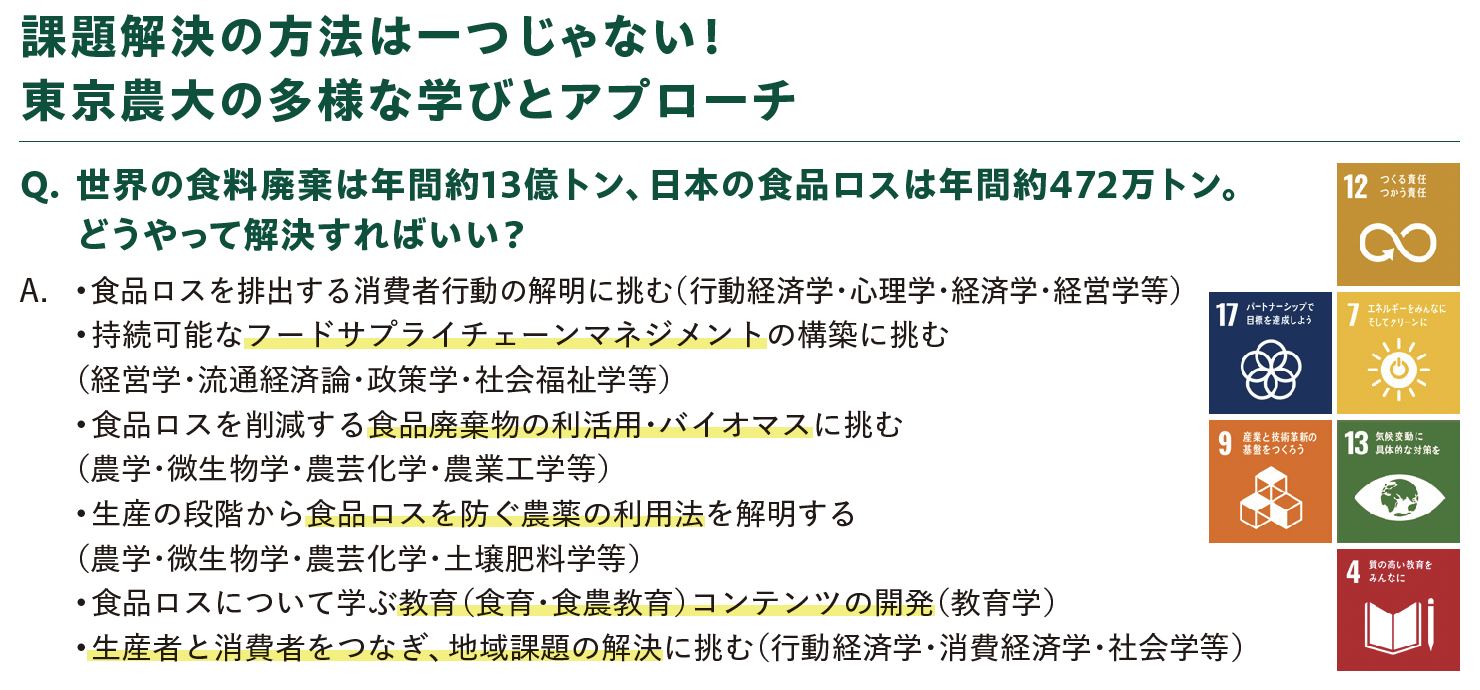

その課題解決のためには理工系の研究に加えて経済や観光、異文化理解など社会科学系の学びも必要で、文理融合かつ最も分野横断的な学問と言ってもいいでしょう。

だからこそ、農学の視点を持って自分の興味を突き詰めていけば、将来の選択肢が必ず開けていくと思っています。

例えば、「英語が好き」という出発点から農学を学ぶことで、アフリカの飢餓の問題に取り組むなど英語をツールにした国際貢献の道も見えてくる。貧困や飢餓から気候変動、まちづくりまで、2030年までの達成が目指されるSDGsの17の目標もすべて、東京農業大学の6学部23学科が展開する多様な学びに関連していることを知ってほしいです。

本学は、創設者の榎本武揚先生が掲げた「実学主義」を重視し、地球上のあらゆる課題解決に向き合っています。研究・教育のフィールドとなるのは、北海道の網走寒冷地農場や臨海研究センターから、静岡の富士と神奈川の伊勢原にある農場、奥多摩演習林、そして沖縄の宮古亜熱帯農場まで。亜寒帯・温帯・亜熱帯を網羅しています。

さらに国内だけでなく、32の国と地域に44の海外協定校があり、こうした環境で実践的な教育を展開しています。

ー上岡先生の研究テーマは「食農教育」ですが、昨今、地方の過疎化や食料安全保障の課題により農林水産業の重要性が高まっていますね。

一次産業には、食料生産以外の多面的機能があることを多くの人に知ってほしいと思っています。

例えば田んぼは、大雨の際に一時的に雨水を溜めて土砂災害や洪水などを防ぐ自然のダムになります。また、地方に多いお祭りや神事は、収穫物に対する感謝や祈願として行われることが多く、郷土料理や行事食を食べるような地域もあり、そこでは文化やコミュニティが受け継がれています。

農林水産業は、地域の未来を守り、産業や文化の発展を支える重要な役割を果たしているんです。

2021年12月に当時の岸田内閣によって設立された「教育未来創造会議」では、大学教育のあり方や国として目指したい人材育成について語られ、私もこの会議に参加していました。

そこで語られた「予測不可能な時代に必要な文理の壁を超えた普遍的知識・能力を備えた人材育成」や「グリーン(脱炭素化など)、農業、観光など科学技術や地域振興の成長分野を牽引する高度専門人材の育成」といった提言は、まさに本学が実現しているものだと感じました。

農学は日本が求める未来の人材育成に密接に関わる学問なのです。

現実の社会課題は分野横断的

文理で分けずに好きな学びを

ー上岡先生が教えておられる国際食料情報学部国際食農科学科の魅力についてもお聞かせください。

国際食農科学科は、農業生産の技術から栄養や調理の技術、マーケティングや農業政策、食農教育までまたがる自然科学と社会科学を横断する学科です。本学の特長がコンパクトに凝縮された学科とも言えますね。

例えば、1年次の「国際食農科学総論」という授業では、「米」をテーマに学科の教員がリレー講義をし、稲(農業)、コメ(加工・流通)、ごはん(消費)といったそれぞれのプロセスを関連する学問とともに学んでいきます。文理融合、分野横断で社会問題を見ていくことで、これからの学び方や卒業後の展望を見据えてもらえるようにしています。

ー貴学の入試では特にどのような人材を求めていますか?

総合型選抜全学部と学校推薦型選抜公募制では、事前課題を実施しています。高校生の皆さんが持つ問題意識や、志望する学科で何を学び成長したいか、将来どのような人材になりたいかを問うことが多いです。

口頭試問(面接)では事前課題で記載した内容についても改めて深く聞くことになるので、ただ書いて終わりではなく、その内容について問われたら何でも答えられる準備をしておいてほしいですね。面接は緊張すると思いますが、自身の目標について胸を張って話すことができれば、きっと楽しく終われるはずです。

今の高校のシステムでは文系と理系に分かれて勉強することが一般的ですが、数学は得意だけど理科科目は苦手な人や、英語と数学が得意な人などさまざまだと思います。本学の入試は文理どちらの科目も選択の幅が広いので、自分が文系か理系かを決めつけず、まずは得意な科目をしっかり伸ばしてほしいです。

特に国際食料情報学部国際食農科学科や農学部デザイン農学科、地域環境科学部地域創成科学科は文理融合が顕著な学科です。文系で入学後、学ぶ中で理系科目の魅力に気づく場合もあるので、自分の可能性に蓋をせず、好きなことに全力で向き合ってみてください。

2026年度入試のTOPICS

- 大学入学共通テスト利用選抜前期(4科目型)の

特待生奨学金制度 - 大学入学共通テスト利用選抜前期(4科目型)の合格者のうち、得点(成績)を基に特待生奨学金対象者を選考。

1年次の授業料・実験実習演習費・整備拡充費が免除され、初年度納入金は353,800円(減免期間は1年間)となる。

東京農業大学

上岡 美保 副学長

東京農業大学大学院農学研究科修了。博士(農業経済学)。

東京農業大学国際食料情報学部教授。2021年4月から東京農業大学副学長に就任。

⇒『進路の広場』で東京農業大学を見る