【玉川大学】玉川大学リベラルアーツ学部が提供する 知識の裾野を広げ、個性を伸ばす学び

独自の実践型プログラムを通じ、社会で即戦力となる人材を育む

創立以来「全人教育」を教育理念の中心に掲げ、日本で初めて「リベラルアーツ」と銘打った学科を創ったことでも知られる玉川大学。

学問分野の枠を越え、物事を多角的な視点から捉えられる能力の育成に尽力してきた。

その取り組みを具現化したともいえるリベラルアーツ学部の特徴的な学びについて、同学部長の永井悦子教授に話を聞いた。

聞き手・構成 河村卓朗(SINRO!編集長)

多様な学問分野を組み合わせ

広く深く教養やスキルを磨く

ーはじめに、玉川大学リベラルアーツ学部の教育の特色についてお聞かせください。

本学のリベラルアーツ学部における最大の特長は、「広く、浅く」ではなく「広く、深く」学ぶことを目指したカリキュラムです。

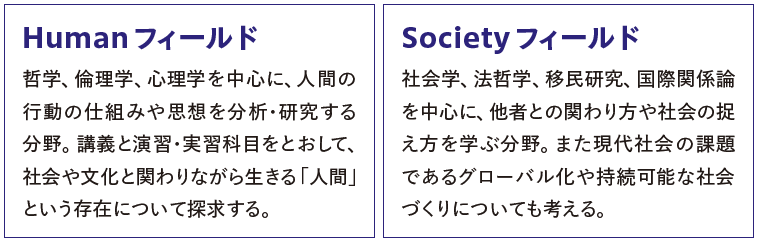

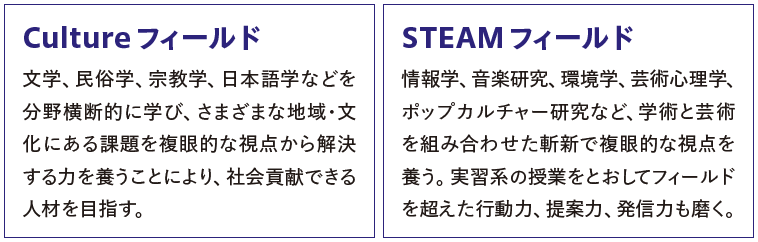

現在、学部には専門分野の異なる個性豊かな24名の教員が所属しており、「Human」「Society」「Culture」「STEAM」という4つのフィールドに分かれて授業を展開。1年次には各フィールドの基礎を学び、2年次以降は「ダブルフィールド制」で2つのフィールドを選んでそれぞれの分野への理解を深めます。

例えば、「クロスフィールズ研究」という授業では、「Society」と「Human」といったように、2つのフィールドの教員が相互に授業を実施。ひとつのテーマに対して、社会的な側面と、哲学や心理学といった個人的な側面の両方から見識を深めることができます。

幅広い学問を取り扱うリベラルアーツ学部には、特定の専門分野を深めることができないというイメージがあるかもしれません。しかし、それはまったくの誤解です。文系・理系を問わず複数の分野を組み合わせて学ぶからこそ、学生は興味に応じて柔軟に思考を深められるのです。

コンセプトは「広く、深く」。

1年次は「リベラルアーツ総合研究」で基礎を、

2年次以降は「ダブルフィールド制」で専門性を磨く

1年次はHuman、Society、Culture、STEAMの4つを総合的に学び、自分がどの分野に興味関心があるのかを探求しながら語学力、分析力、発信力、コミュニケーション力、批判的思考について幅広く学びます。

2年次からは4つのフィールドから2つを選ぶ「ダブルフィールド制」を導入。春学期終了時に2つのフィールドを選択します。(秋学期終了時に1つのフィールドは変更可能)。複眼的な視点と同時に深く物事を見る力を養います。

ーリベラルアーツ学部が実施している特徴的な授業を教えてください。

1年次に実施している「フレッシュマン・プロジェクト」では、身近な観光地である箱根を舞台に、学生たちが地域の課題を調査します。プロジェクトを通じて課題解決能力を養うことはもちろん、スケジュールの組み立て方や調査に必要な許諾の取り方、書類のつくり方、現地の方とのコミュニケーションスキルなど、大学で学んでいくうえで基礎となる知識や技術を実践的に身につけることができる仕組みです。

ここでそれぞれが経験したことは、その後に続く「オフキャンパス・スタディーズ」でも役立てることができます。

本学部では、学内で得た知識を社会でどのように活かせるのか、学外いわゆる「オフキャンパス」での多様な取り組みを通して学ぶことを推奨しています。企業でのキャリア実習やフィールドワーク、国内外での異文化体験など、その内容はさまざま。4年次まで参加可能で、毎年挑戦することによって自らの成長を実感できます。

初めて参加した後、次は先輩として周囲を率いる存在になるなど、社会に出た際の疑似体験ができるという点でも非常に意義のある取り組みだと考えています。

進路に迷っている人にも

相性のよい学部

ーリベラルアーツ学部が求める人材像について、お聞かせください。

好奇心が旺盛で、どんなことにも挑戦してみようという気持ちがある人には向いています。同時に、自分の歩む道を模索している人にも相性のいい学部です。

高校時代に進路を決めきれないということは、頭の中にたくさんの選択肢があって悩んでいるということ。入学してから多様な分野を選択できるリベラルアーツ学部は、その悩みがデメリットではなく、むしろメリット、強みになります。

また、興味を持って進学した学部でも、学生生活が始まるとイメージと異なるケースがあるでしょう。反対に、学び出してはじめて面白さに気づくことのできる分野もあります。リベラルアーツ学部の場合は、入学してからも柔軟に道を変えられますし、学ぶ前から苦手だと決めつける必要もありません。

「広く、深く」学んだ学生の進路も非常に幅広く、企業や官公庁を含め多彩なフィールドで活躍しています。

ー永井教授の専門分野である「日本語学」の魅力をお聞かせください。

日本で暮らす私たちの多くは、日本語を母語としています。しかし、改めて言葉の意味や用法をたずねられると、上手く説明できないということがあるのではないでしょうか。

日本語学は日本語がどのような言語なのか、その体系や特徴、さらにはその変化を明らかにしていく分野です。自分自身の言葉をより深く知ると、自分自身の思考力や表現力が豊かになるだけでなく、他者との会話、小説、アニメ、世の中にあふれるSNSや広告など、さまざまな言語表現への理解も深まります。

また、身近な言葉の変化を追いかけると、その背後に社会構造や科学技術の変化といった要因が見えてくることもあります。特にリベラルアーツ学部では、社会問題や他者との心理的な関係性、現代サブカルチャーなど、学部の他の授業で学んだ知識と掛け合わせることで日本語をより深く研究していくことが可能になります。

ー高校生・指導にあたる先生へメッセージをお願いいたします。

友人と会話しているときや街中を歩いているとき、「あれ?」と小さな疑問が生まれることがあると思います。実は、それが大事な学びのきっかけになるかもしれません。だからこそ、“何となく”で日々を過ごさず、日常の中で芽生えた違和感を大切にしてほしいと思います。

そして、それに気づくためには、幅広い知識を身につけておくことが非常に重要です。高校時代に学んだ基礎的な知識が、他の分野を深めていく上で思わぬアウトプットをもたらすこともあります。高い山には大きな裾野が広がっているように、個性を際立たせるためには豊かな知識の基盤が不可欠です。リベラルアーツ学部では、知識の裾野を広げ、個性を伸ばす学びを用意しています。

玉川大学

リベラルアーツ学部長

永井 悦子 教授

⇒『進路の広場』で玉川大学を見る