【桐蔭横浜大学】年内入試の入学者にキャリア教育を提供 「選抜から接続へ」を掲げる桐蔭横浜大学

「これから頑張りたい」年内入試受験者のやる気を高める仕組みとは?

横浜市青葉区にキャンパスを構える桐蔭横浜大学は、法学部、医用工学部、スポーツ科学部、現代教養学環の3学部1学環で幅広い学びを提供している。

「選抜から接続へ」を入試コンセプトとして掲げ、近年はユニークな入学前キャリア教育プログラムにも力を入れる。

自らも「学習理論」の研究者で、同学の先進的な教育プログラムの仕掛け人でもある森朋子学長に話を伺った。

聞き手・構成 河村卓朗(SINRO!編集長)

大学でこれから頑張りたい高校生に入学してほしい

ー貴学は近年、「年内入試での入学者を100%とする」戦略を掲げています。この戦略の狙いについてお聞かせください。

高校を卒業したばかりの18歳が、将来の「なりたい自分」を明確に決めるのは難しいことです。そんな受験生にこそ、桐蔭横浜大学を目指してほしいと思っています。

年内入試に力を入れているのは、「これから頑張りたい高校生に来てほしい」というメッセージでもあります。この戦略におけるコンセプトは「選抜から接続へ」。入口で選抜するスタイルから、「出口型」のカリキュラムに変更する新たな挑戦です。

これは、入学後の4年間で学生の実力を大きく伸ばし、卒業時に大学としての質を保証するものです。入学時点で将来のことが決まっていなくてもまったく問題ありません。桐蔭横浜大学で、できる限り実力を伸ばして、本当に自分に向いている将来像を見つけてほしいのです。

「選抜から接続へ」のコンセプトを象徴する取り組みが、「桐蔭プレアド」です。これは、総合型選抜、学校推薦型選抜の入学者を対象にした入学前キャリア教育プログラムで、受講は任意ながら、年内入試合格者の6割が参加しています。

講座は1月から3月の計7回で、初年次教育を入学前に行うイメージです。修了者には、入学後に必修科目の単位が与えられます。参加者は、本学の教職員や先輩学生のサポートを受けながら、自分の過去・未来についてまとめ、プレゼンテーションを行います。ここで「自分の人生はこれから」「私はもっと伸びる」という成長的マインドセットを行うことが重要なポイントになります。

ー改めて、桐蔭横浜大学の学びの特色についてお聞かせください。

本学は法学部、医用工学部、スポーツ科学部、現代教養学環の3学部1学環で幅広い学びを提供しています。

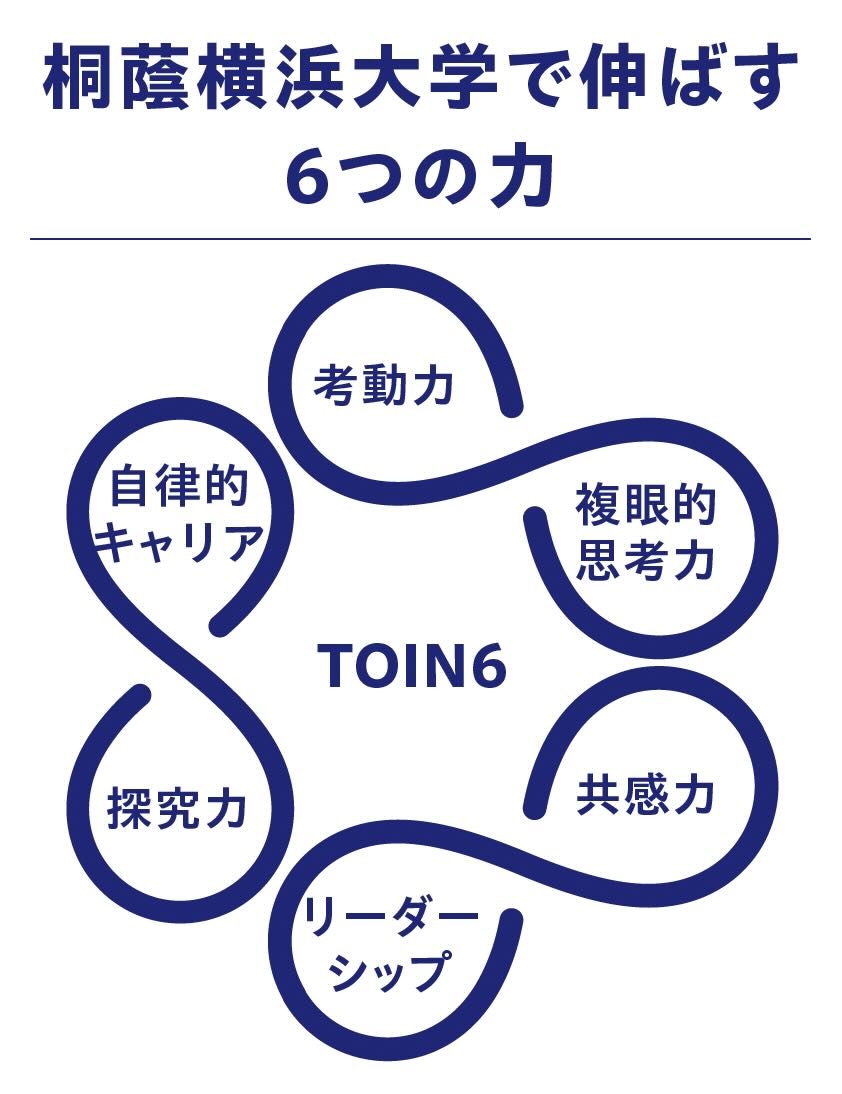

近年は、本学が独自に「TOIN6」と名付けた「考動力」「複眼的思考力」「共感力」「リーダーシップ」「探究力」「自律的キャリア」という6つの力を伸ばすためのプログラムに力を入れています。

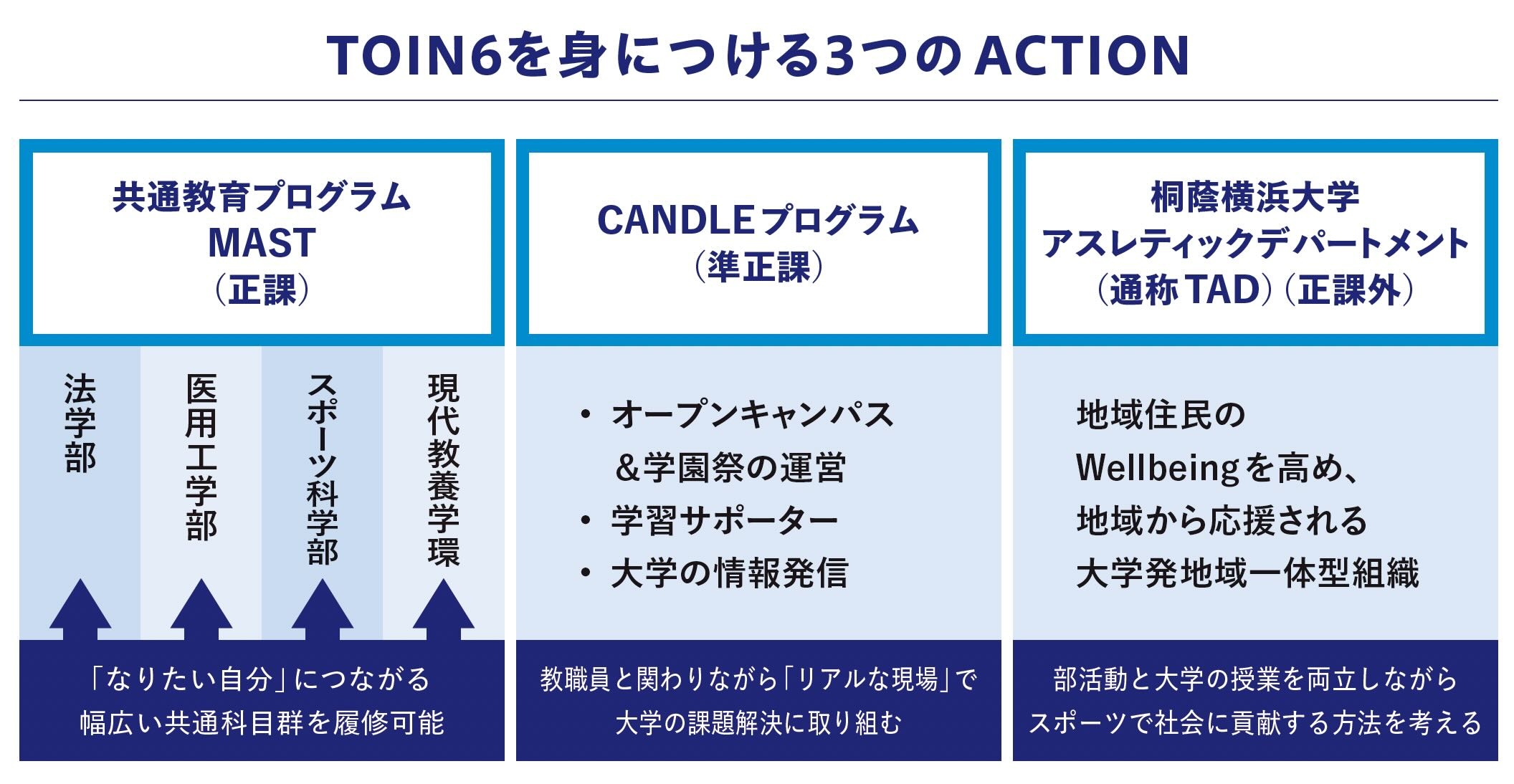

それは、①共通教育プログラム「MAST」、②CANDLEプログラム、③桐蔭横浜大学アスレティックデパートメントの3つになります。

まず、①の共通教育プログラム「MAST」は、本学に通うすべての学生が受講できる科目群です。どの学部・学環に所属していても「なりたい自分」につながる幅広い科目群を履修できます。例えば、法学部で地域創生について学びながら、「MAST」科目でスポーツマネジメントを履修することができます。

②のCANDLEプログラムは、教職員と関わりながら「リアルな現場」で大学の課題解決に取り組む準正課の学習プログラムです。参加学生は、オープンキャンパスや学園祭の運営、学習サポーター、大学の情報発信などに参加することで、授業やゼミとは違う新しい学びを得ることができます。

③の桐蔭横浜大学アスレティックデパートメント(通称TAD)は、部活動を本学の教育の一環として位置づける正課外の学習プログラムです。部活動と大学の授業を両立しながら、スポーツで社会に貢献する方法を考えます。具体的には、スポーツや健康に関するイベント等を通じて、地域住民のWellbeingを高め、地域から応援される大学発地域一体型の組織を目指しています。

こうした他大学にはないプログラムを用意して、学生一人ひとりの将来像と真摯に向き合っています。

国内4大学で越境学習のプラットフォームを構築

ー最近、貴学の新たな取り組みが、文部科学省の令和6年度「少子化時代を支える新たな私立大学等の経営改革支援」事業に採択されたと伺っています。

これは、「実践的人材を本気で育成する越境プラットフォームの構築」のことです。本学のほか東京家政学院大学、京都文教大学、日本文理大学の計4大学でパートナーシップを組み、越境学習の環境を構築し、桐蔭横浜大学に在籍しながら、関西や九州の学生と一緒に学ぶ機会を創出する取り組みです。

オンライン授業などICTを駆使して、所属する大学の枠を超えて、幅広い学びのテーマに触れることで、自分が今いる場所を相対化することができます。興味のある受験生がいたら、ぜひ本学に入学して、実際に越境学習を体験してほしいと思います。

ー最後に桐蔭横浜大学に興味のある高校生と保護者にメッセージを。

何より大切なのは、自分で考えて大学を決めることです。ネームバリューではなく、気になる先生や授業を自分で見つけて、4年間の学びの舞台を選んでほしいと思います。

そのためにもぜひオープンキャンパスに足を運んでください。桐蔭横浜大学には、皆さんの成長を全力でサポートする教員や職員、先輩たちがいます。ここで幅広い学びに触れ、「なりたい自分」を見つけてください。

https://toin.ac.jp/ouen/

桐蔭横浜大学

森 朋子 学長

2020年度に桐蔭学園に着任後、桐蔭横浜大学副学長を経て2022年度より現職。2024年度まで桐蔭学園小学校校長を併任。専門は、人の学びの構造やプロセスを解明する学習研究で、児童・生徒・学生を対象とした小学校から大学までの幅広い学びと成長を対象とする。ケルン大学哲学修士、大阪大学修士・博士(言語文化学)。第13期中央教育審議会委員。

⇒『進路の広場』で桐蔭横浜大学を見る