【日本大学】大規模だからこそ個別最適化できる!日本大学が進める世界標準の教学DX

学部を越えてデータを一元化し、世界標準の学修管理システムで学生の成長を可視化する!

日本大学では、学長直轄の組織として教学DX戦略委員会を設置し、ICTを用いた教育改革を加速させている。「マンモス大学=マスプロ教育」というイメージを脱し、ビッグデータを活用した精緻な個別最適化教育の実現を目指す。

16学部86学科を擁する日本最大規模の大学はどこへ向かうのか。

教学DX戦略委員会の中村文紀委員長、教学推進オフィス中村光宏特任事務長に話を聞いた。

聞き手・構成 河村卓朗(SINRO!編集長)

「マンモス大学」の規模がデータ時代の「強み」になる!

―教学DX戦略委員会が取り組むデジタル教育改革の狙いについて、詳しくお聞かせください。

中村文 私たちが日々考えているのは、「この大規模大学の特性を、どうすれば学生一人ひとりの学びと成長につなげられるか」ということです。

日本大学には16学部86学科があり、通信教育課程や短期大学部も含めると在籍学生数は約7万8000名にのぼります。まさに「マンモス大学」と言われる規模です。長らく「マスプロ教育」という言葉と結び付けられてきましたが、私はその認識を逆手に取りたいと考えています。

文系、理系、医歯薬系、芸術、スポーツとあらゆる学問分野が揃う日本大学は「日本の縮図」「日本のど真ん中」といえる存在です。ここで得られる多様で大規模な教育データには、社会全体を反映するような性質があります。

現代において、データの数は多ければ多いほど、精度が上がります。つまり、データを教育改善に活用することは、日本大学だけでなく社会への還元にもつながるのです。

中村光 大規模であるがゆえの課題もあります。これまで日本大学は「単科大学の集合体」のような性格が強く、学部ごとにシステムやデータが独立していました。いわゆる「サイロ化」です。

私たちはこの機に、全学部のデータをクラウドに集約する仕組みを整えました。教務システムや入試データ、成績情報などを一元化した分析基盤「D-CAS」を構築したのです。これにより、学部間や年度を越えた比較が可能となり、大学全体の姿を共通のフレームで捉えられるようになりました。

―教学DXの具体的な施策とはどのようなものでしょう?

中村文 私が特に力を入れているのが、「アセスメントテスト」の活用です。これは、学生一人ひとりの思考力や学びの姿勢を数値として把握する診断テストです。本学では1年次から卒業年次まで毎年、このアセスメントを実施して、学生がどう変化・成長したのかを可視化しています。

中村光 入学時には見えなかった力が、カリキュラムを通じてどのように伸びるのか検証できるのは大きな意味があります。いずれは学生ごとに「学修カルテ」や「ポートフォリオ」を整備し、個別最適化された学修支援を行うことを目指しています。

中村文 学修管理システム(LMS/Learning Management System)も改革の柱のひとつです。今回、世界標準とされる「Canvas LMS」を全学導入しました。これは、ハーバード大学やMIT(マサチューセッツ工科大学)でも活用されているシステムで、課題提出状況だけでなく回答情報などの詳細なデータを収集でき、分析機能も充実しています。

中村光 授業ごとの課題提出のタイミングや回答時間の傾向を可視化することで、学生一人ひとりの学修行動を把握し、必要に応じてアラートを出すことも可能になります。

中村文 さらに、コロナ禍で培ったオンライン授業環境も活用していきます。学部間交流授業「日本大学ワールド・カフェ」は、三島キャンパス・郡山キャンパスをオンラインで結んで実施。また、新設の全学科目「データサイエンスの世界」では、試験的にパソコン上のVR(仮想現実)空間で遠隔地にいる学生同士が交流し、議論できる環境を整えました。

デジタルの力によって、距離や時間の制約を超えた学びも可能になりつつあります。

中村光 私たちは、教学DXを単なる「仕組みの導入」で終わらせるつもりはありません。教員・職員はもちろん、学生も巻き込んで使いこなすところまでやり抜く所存です。

ここまで密接な「教職協働」の事例はこれまでになく、分散している学部組織が一体化していく手応えを感じています。「今こそ変わるときだ」という日本大学の本気度が試されると思っています。

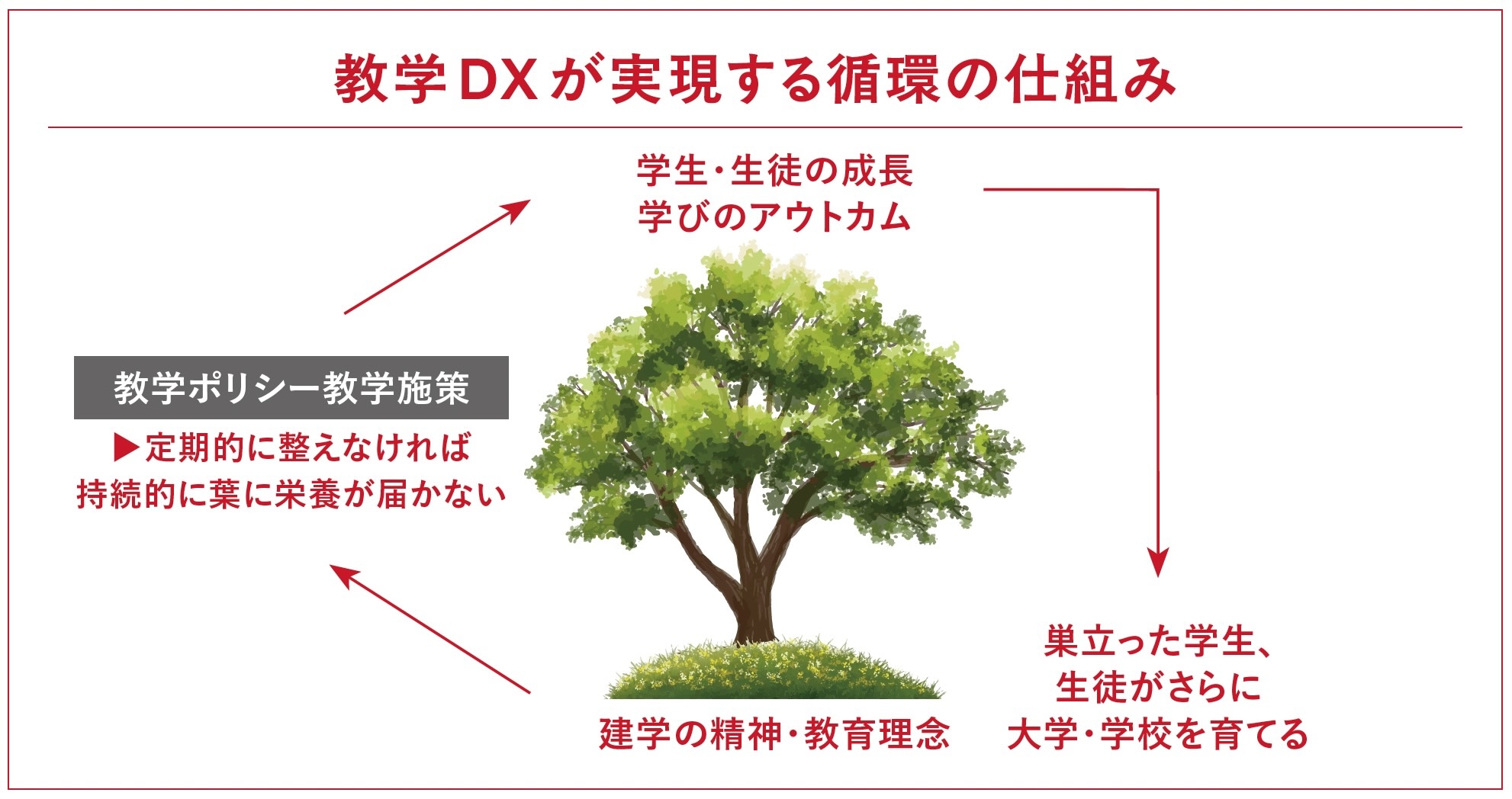

中村文 よく教学DX関連の外部講演で使う比喩があります。日本大学の「自主創造」のような大学全体の理念を「根」とすれば、教育システムは「枝」、そして学生は「葉」です。

常に枝を整えなければ葉は健やかに育ちません。時には枝を剪定し、葉をより健康な状態にする必要があります。そして、いずれ卒業していった葉は土に還り、さらに大学の成長の糧となる。教学DXはこの循環を支える仕組みであるべきなのです。

卒業後の生徒たちの成長の記録を高校にデータで示す活動も

―受験生をサポートする高校教員や保護者にメッセージを。

中村文 現在は、出身高校ごとに学生のデータを分析し、卒業生の成長や就職状況をフィードバックする取り組みも進めています。実際に高校訪問の際、データを示しながら卒業生の状況を説明すると、高校の先生から大きな反響がありました。

こうした取り組みは高校と大学の信頼関係を深めるだけでなく、入学後のミスマッチ解消にも大きな効果があると考えます。つまり、入学後も学生一人ひとりの適性や興味・関心に合わせて、日本大学が持つ膨大な資産の中から「成長できる学び」を提供できるようになるのです。

中村光 日本大学は規模が大きいからこそ、「文理融合」や「総合知」の学びに触れる機会が無限にあります。教学DXはその可能性を最大化するための必須ツールです。「大規模大学だからこそ、学生一人ひとりに最適化された学びを届けられる」。この理想を実現するため、これからも挑戦を続けていきます。

日本大学 教学DX戦略委員会

中村 文紀 委員長

日本大学 教学推進オフィス

中村 光宏 特任事務長